等

B . 液氦到超流氦的转变:液氦(-269℃)→超流氦(-271℃)

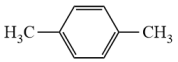

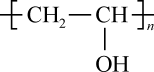

C . 煤炭的清洁化利用:煤炭→

等

B . 液氦到超流氦的转变:液氦(-269℃)→超流氦(-271℃)

C . 煤炭的清洁化利用:煤炭→a.(观察气泡产生的快慢)

b.(观察浑浊产生的快慢)

反应 | 影响因素 | 所用试剂 | |

A | a | 接触面积 | 块状CaCO3、0.5 mol/L HCl 粉末状CaCO3、0.5 mol/L HCl |

B | a | H+浓度 | 块状CaCO3、0.5 mol/L HCl 块状CaCO3、3.0 mol/LHCl |

C | b | H+浓度 | 0.1 mol/L Na2S2O3、稀H2SO4 0.1mol/L Na2S2O3、浓H2SO4 |

D | b | 温度 | 0.1 mol/L Na2S2O3、0.1 Na2S2O3 H2SO4、冷水 0.1 mol/L Na2S2O3、0.1 Na2S2O3 H2SO4、热水 |

实验 | 实验现象 | |

ⅰ | 将铜粉加入试管中,再加入稀 | 溶液变蓝,液面上方呈浅红棕色;至不再产生气泡时,铜粉有剩余,余液呈酸性 |

ⅱ | 继续向ⅰ中试管加入少量固体 | 又产生气泡,铜粉减少,液面上方呈浅红棕色 |

ⅲ | 取饱和 | 无明显变化 |

下列说法错误的是( )

①单独制备:

, 不能自发进行。

②单独脱除:

, 能自发进行协同转化装置如下图(在电场作用下,双极膜中间层的

解离为

和

, 并向两极迁移)。

下列分析错误的是( )

在浸取、蒸馏过程中,发现用沸点比乙醇低的乙醚()提取,效果更好。

①乙醚的沸点低于乙醇,原因是。

②用乙醚提取效果更好,原因是。

①测量晶胞中各处电子云密度大小,可确定原子的位置、种类。比较青蒿素分子中C、H、O的原子核附近电子云密度大小:。

②图中晶胞的棱长分别为a、b

、c

, 晶体的密度为

。(用

表示阿伏加德罗常数;

;青蒿素的相对分子质量为282)

③能确定晶体中哪些原子间存在化学键、并能确定键长和键角,从而得出分子空间结构的一种方法是。

a.质谱法 b.X射线衍射 c.核磁共振氢谱 d.红外光谱

一定条件下,用将青蒿素选择性还原生成双氢青蒿素。

①双氢青蒿素分子中碳原子的杂化轨道类型为。

②的空间结构为。

双氢青蒿素比青蒿素水溶性更好,治疗疟疾的效果更好。

①;

②。

①不同条件下,达到相同的平衡转化率,温度越高,所需的压强越大,

0。

②一定压强下,与

的投料比[

]对体系中

平衡转化率的影响如下:

时,解释

平衡转化率随投料比增大而降低的原因:。

①ⅰ.

ⅱ.。

②反应结束后,分离混合物[硫酸(含、

)、S(吸附了

)等],从中获得固体S以及

与

的混合液,便于循环利用。

a.该过程中,应选取的化学试剂是。

b.根据所选取的化学试剂,设计方案,得到S以及与

的混合液。实验方案是:。(用简要文字说明即可)

实验序号 | ⅰ | ⅱ |

所加试剂 |

|

|

| ≈50% | ≈100% |

分析ⅱ中的去除率提高的原因:

a.直接还原

了。

通过计算说明电子得、失数量关系:,证明该原因不合理。

b.研究发现:(导电)覆盖在铁粉表面;随着反应的进行,产生

(不导电),它覆盖在

表面,形成钝化层,阻碍电子传输。

c.能与

反应生成

。

用做同位素示踪实验,证明该原因合理。

d.破坏钝化层。

将ⅱ中的替换为,

的去除率约为50%,证明该原因不合理。

步骤1.取v含氮(

)水样,加入催化剂、

标准溶液(过量),再加入稀

。

步骤2.用标准溶液滴定剩余的

(

被还原为

),终点时消耗

。

已知:

①水样中的含量为

。

②溶液中影响测定。向步骤1中加入适量

, 产生

驱赶

, 否则会使测定结果(填“偏大”或“偏小”)。

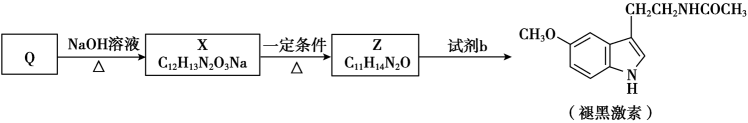

),Q再经下列过程合成褪黑激素。

),Q再经下列过程合成褪黑激素。

①X的结构简式是。

②Z的结构简式是。

③试剂b是。

Ⅰ.B中产生气泡,滴入的溶液紫色褪去。

发生还原反应:

发生氧化反应:。

Ⅱ.A中滴入的溶液紫色褪去,有棕褐色固体生成,产生大量气泡。推测固体可能含 , 对其产生的原因提出猜想:

猜想1.有氧化性,能被还原为

猜想2.有性,能与

反应产生

猜想3.……

序号 | 实验 | 试剂 | 现象 |

ⅰ |

| a | 生成棕褐色固体,产生大量气泡 |

ⅱ | b | 有少量气泡 | |

ⅲ |

| 有少量气泡 |

ⅲ是ⅱ和ⅰ的对照实验。

①X是。

②a是、b是。

③取ⅰ中棕褐色固体,滴加浓盐酸,加热,产生黄绿色气体。