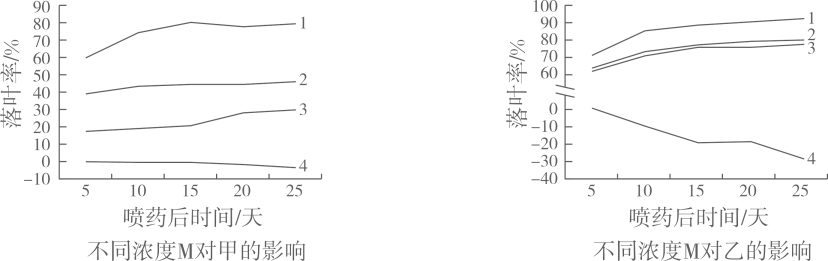

曲线1:稀释浓度为1/100;曲线2:稀释浓度为1/200;曲线3:稀释浓度为1/400;曲线4:对照组

①低温储存,即果实、蔬菜等收获后在低温条件下存放

②春化处理,即对某些作物萌发的种子或幼苗进行适度低温处理

③风干储藏,即小麦、玉米等种子收获后经适当风干处理后储藏

④光周期处理,即在作物生长的某一时期控制每天光照和黑暗的相对时长

⑤合理密植,即栽种作物时做到密度适当,行距、株距合理

⑥间作种植,即同一生长期内,在同一块土地上隔行种植两种高矮不同的作物

关于这些措施,下列说法合理的是( )

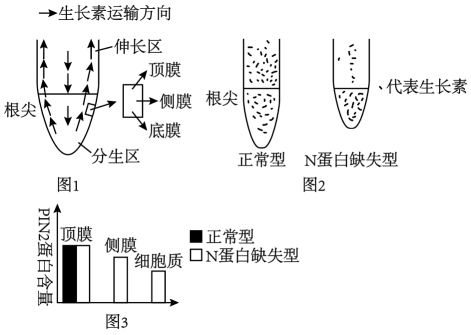

(i)N蛋白基因缺失,会导致根部变短,并导致生长素在根部处(填“表皮”或“中央”)运输受阻。

(ii)如图3,在正常植物细胞中,PIN2蛋白是一种主要分布在植物顶膜的蛋白,推测其功能是将生长素从细胞运输到细胞,根据图3,N蛋白缺失型的植物细胞中,PIN2蛋白分布特点为:。

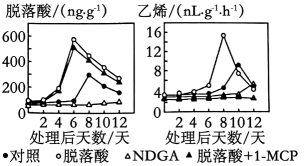

【实验一】乙烯处理植物叶片2小时后,发现该植物基因组中有2689个基因的表达水平升高,2374个基因的表达水平下降。

【实验二】某一稳定遗传的植物突变体甲,失去了对乙烯作用的响应(乙烯不敏感型)。将该突变体与野生型植株杂交,F1植株表型为乙烯不敏感。F1自交产生的F2植株中,乙烯不敏感型与敏感型的植株比例为9:7。

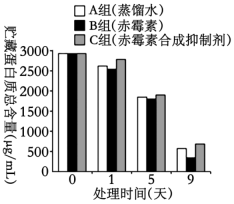

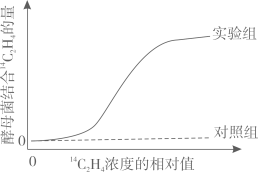

【实验三】科学家发现基因A与植物对乙烯的响应有关,该基因编码一种膜蛋白,推测该蛋白能与乙烯结合。为验证该推测,研究者先构建含基因A的表达载体,将其转入到酵母菌中,筛选出成功表达蛋白A的酵母菌,用放射性同位素14C标记乙烯(14C2H4),再分为对照组和实验组进行实验,其中实验组是用不同浓度的14C2H4与表达有蛋白A的酵母菌混合6小时,通过离心分离酵母菌,再检测酵母菌结合14C2H4的量。结果如图所示。

回答下列问题: