![]()

次数 | 物体的重力 | 提升的高度 | 拉力 | 绳端移动的距离 | 机械效率 |

1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66.7% |

2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 71.4% |

3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |

4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 74.1% |

表1

|

实验次数 |

钩码重 |

钩码上升的高度 |

绳端拉力 |

绳端移动距离 |

有用功 |

总功 |

机械效率 |

|

1 |

2 |

0.1 |

1.0 |

0.3 |

0.2 |

0.30 |

66.7 |

|

2 |

3 |

0.1 |

1.4 |

0.3 |

0.3 |

0.42 |

71.4 |

|

3 |

5 |

0.1 |

2.2 |

0.3 |

0.5 |

0.66 |

75.8 |

表2

|

实验次数 |

动滑轮个数 |

钩码重 |

绳端拉力 |

钩码上升的高度 |

绳端移动距离 |

有用功 |

总功 |

机械效率 |

|

4 |

1 |

6 |

3.6 |

0.2 |

0.4 |

1.2 |

1.44 |

83.3 |

|

5 |

2 |

6 |

2.4 |

0.2 |

0.8 |

1.2 |

1.92 |

62.5 |

|

6 |

3 |

6 |

2.2 |

0.2 |

1.2 |

1.2 |

2.64 |

45.5 |

分析数据可知:物重相同,动滑轮个数越多越省力,但机械效率越。进一步分析还发现,当滑轮组越来越省力时,它的额外功越来越大,甚至会出现额外功有用功的情况,所以设计一个机械模型时,既要考虑省力,还要考虑;

猜想I:滑轮组的机械效率与物体被提升的高度有关

猜想Ⅱ:滑轮组的机械效率与动滑轮的重力有关

猜想Ⅲ:滑轮组的机械效率与所提物体的重力有关

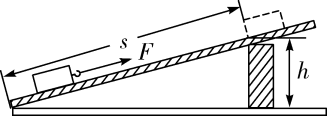

根据猜想,运用如图甲、乙、丙所示的装置进行了实验探究,测得的实验数据如下表所示。

实验次数 | 钩码的重力G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动的距离S/m | 机械效率η |

1 | 2 | 0.1 | 0.90 | 0.3 | 74.1% |

2 | 4 | 0.1 | 1.50 | 0.3 | 88.9% |

3 | 4 | 0.1 | 1.25 | 0.4 | |

4 | 4 | 0.2 | 1.50 | 0.5 | 88.9% |

|

实验 次数 |

钩码重 G/N |

钩码上升高度 h/cm |

拉力 F/N |

绳端移动距离 s/cm |

机械效率 η |

|

1 |

1.0 |

10 |

0.6 |

30 |

55.6% |

|

2 |

2.0 |

10 |

1.0 |

30 |

|

|

3 |

4.0 |

10 |

1.6 |

30 |

83.3% |