B .

B .  C .

C .  D .

D .

序号 | 内容 |

① | 为推翻清朝的腐朽统治 |

② | 孙中山联合兴中会、华兴会、光复会等革命团体的成员,成立了中国同盟会 |

③ | 在民报的发刊词中,孙中山将同盟会的政治纲领阐发为三民主义 |

④ | 孙中山是中国近代民主革命的先行者 |

![]()

时间 | 20世纪50年代开始 | 1964年开始 | 20世纪80年代开始 | 20世纪80年代末 | 1991年底 |

事件 | 赫鲁晓夫改革 | 勃列日涅夫改革 | 戈尔巴乔夫改革 | 东欧剧变 | 苏联解体 |

B .

B .  C .

C .  D .

D .

材料一 华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种。

材料二 周恩来总理曾经先后六次登上美国《时代》周刊封面,以下是其中的一次:

1954年3月10日

材料三 当今世界正经历百年未有之大变局。一方面,世界多极化进一步发展,新兴市场国家和发展中国家的崛起已成为不可阻挡的历史潮流,各国人民的命运从未像今天这样紧密相连;另一方面,霸权主义、强权政治依然存在,保护主义、单边主义不断抬头,文明冲突论、文明优越论等错误论调不时沉渣泛起。

——摘编自龚群《和平与发展是世界各国人民的共同事业》

材料四 中国以命运共同体的新视角,寻求人类共同利益和共同价值的新内涵,要求打造体现“和平、发展、公平、正义、民主、自由”等全人类共同价值的人类命运共同体。人类命运共同体展现的正是中国这个具有原创性古老文明国家把发展自己与发展人类文明和谐的统一起来,惠济天下的大国胸怀和担当。人类命运共同体意识的重要理论创新是他的整体思维,不仅超越了西方选举驱动的政党政治的局部和短期利益观,而且还具有人类社会应对全球性挑战的整合力,而中国将现阶段世界发展大势和自身在21世纪第二个十年的发展思路和目标交织一处,更是扩大中国与世界各国利益汇合的全方位的战略发展。

——摘编自蔡亮《试析国际秩序的转型与中国全球治理观的树立》

A会议上,列强将德国在山东的特权全部转让给日本,引发了中国的五四运动。( )

B会议后,形成的国际秩序被称为“凡尔赛—华盛顿体系”。

材料一:魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

——摘自人教版七年级历史下册《中国历史》

材料二:科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——摘自杨齐福《科举制度与近代文化》

材料三:宋太祖还通过扩大科举考试的录取名额,以满足用文官取代武将当地方官的需要。在他统治的二十多年内,科举考试登第的有近万人。

——摘自吴泰《中国历史大讲堂宋朝史话》

材料一 中共一大和中共二大

中共一大 | 中共二大 | |

时间 | 1921年7月 | 1922年7月 |

地点 | 上海转移到浙江嘉兴南湖红船 | 上海 |

内容 | 奋斗目标:推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。 中心工作:领导和组织工人运动。 | 最终奋斗目标:实现共产主义 最低纲领:在民主革命阶段,党的主要任务是打倒军阀,推翻帝国主义的压迫,将中国统一为真正的民主共和国 |

意义 | 标志中国共产党诞生 | 中国历史上第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领 |

——据部颁统编教材《中国历史》(八年级上册)整理

材料二 中国共产党成立后,工作重心和主要精力大都集中在中心城市,发动、组织工人开展罢工运动。秋收起义时,毛泽东毅然放弃原定攻打长沙的计划,决定到敌人统治力量薄弱的农村地区去发动、组织农民开展土地革命,建立红色政权。正是在井冈山革命斗争时期,以毛泽东为代表的先进共产党人探索总结出了一条革命新道路。

——摘编自刘试、邓娇娇《论井冈山革命根据地的历史地位与作用》

材料三 遵义会议确立了毛泽东在党和红军中的领导地位,结束了“左”倾教条主义在党内的统治,是中国共产党生死攸关的转折点,也使得红军在极端危险的境地得以保存下来。遵义会议证明了中国共产党完全具有独立自主解决自己内部复杂问题的能力,是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

——摘编自中国共产党新闻网《指引每代人走好自己的“长征路”》

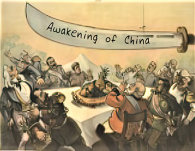

〔图片史料〕

〔文献史料〕

史料一:判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》(1992年1月18日——2月21日)

史料二:建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用⋯⋯进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

——《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(1993年)